Part 1:レシーバーの黎明期

無線通信の黎明期には、多くの人物が技術の進化に貢献しました。なかでも非常に大きな功績を残したのがGuglielmoMarconi氏です。技術の側面から有名になった同氏ですが、19世紀から20世紀に移行する時期に、無線技術を商用レベルで活用して事業を立ち上げたことはあまり知られていません。同氏は、1900年から1920年にわたる約20年の間に、今日の無線業界につながる重要な事業を築き上げました。

Marconi氏が開発した技術は、商用レベルのものとして最先端というわけではありませんでした。同氏が行ったことは、その時点で利用可能だった技術を生かし、新たな事業を生み出す方法を考案したと表現することができます。それは、目まぐるしく技術が進化する状況にあっても、十分に称賛に値するものでした。同氏は、無線メッセージを同時に送信して世界レベルで中継することが可能なネットワークの実装に乗り出しました。当時の世界は、植民地主義が終焉を迎えようとしていた時期でした。豪華客船「タイタニック号」が沈没したのが1912年4月のことです。1900年代の初頭は、各地で戦争や災害が発生して混乱に陥っていました。無線通信は、事件/事故が発生したという情報の伝達や、生存者の救援への貢献といった面で力を発揮しました。そうした事例により、無線という新たな技術の重要性が人々に印象づけられました。無線技術の重要性は、一般大衆だけでなく軍事関係者の目にもとまりました。特にこの技術を重視したのが、後に米海軍長官に就任するJoseph Daniels氏です。同氏だけではなく、各国の軍の指揮官が、戦時下でそのメリットを享受するために、無線システムを国で専有しなければならないと考えました。ちなみに、この時代には約200kHz以下の帯域しか利用できませんでした。第1次世界大戦の終了後には、国が無線を支配するという動きは弱まりました。ただ、それに代わって、米国ではRCA(Radio Corporation of America)が設立され、政府公認の独占状態が生じることになりました1。

Marconi氏の時代の無線技術は、現代の技術と比べれば、かなり原始的なものでした。トランスミッタでは、RF信号を生成するためにガス着火装置が使用されていました。機械式のオルタネータが使われるようになったのは、もっと後のことです。一方、レシーバー側のシステムは完全に受動的な構造でした。アンテナ、LC共振回路を使用したチューナに加え、何らかの検出器で構成されていました。後述しますが、検出器は機械式、化学式、有機式のいずれかの方式で実現されていました。一部のシステムはバッテリを搭載していましたが、バイアスをかけるためだけに使用されており、今日のように回路にゲインを加えるためのものではありませんでした。システムの出力信号は、何らかのヘッドセットに供給されて可聴信号に変換されます。可聴信号といっても非常に微弱なもので、カチッという単純なクリック音やブーンというバズ音しか聴こえませんでした。

当時のシステムの受信側では、全くゲインを加えていませんでした。そのため、信号のレンジは、送信出力、レシーバーの質、それを調整するオペレータの経験値、そして大気の状態によって決まっていました。Marconi氏は、合理的に予測が可能なレンジに基づく無線局で構成されるネットワークを構築し、大陸と海洋をまたがる信頼性の高い情報通信を実現したいと考えました。そのためには、陸上と海上の両方に無線局を設置しなければなりませんでした。Marconi氏は、世界各地(陸上)に加え、旅客船と貨物船を含む海上に無線局を設置しました。海上を航行する船にシステムを設置することにより、船員が商用レベルで陸上の相手と通信できるようにしたのです。それだけでなく、必要に応じて中継能力と冗長性を持たせることによって、彼自身が構築したネットワークの重大な隙間を埋めることにも成功しました。

Marconi氏は、初期の真空管技術を利用できる立場にありました。同氏が経営するMarconiという会社に、二極真空管の発明者として知られるJohn Ambrose Fleming氏が勤務していたからです。ただ、当時のMarconi氏とFleming氏は、彼らが保有する真空管以外の技術を使えば、十分に無線信号を検出できると分析していました。また、Fleming氏の発明した真空管に対し、更にコストをかけたりバッテリを追加したりすることにメリットはないとも考えていました。Marconi氏は既に、信号を検出可能で、真空管のフィラメントとプレートを動作させられるレベルの大電力を必要としない複数の技術を保有していました。そのため、当時の両氏は、真空管技術をそれ以上、追究しようとはしませんでした。

一方で、Fleming氏が開発した真空管技術に目をとめ、その可能性に注目している人物がいました。それが、ラジオの父として知られるLee de Forest氏です。同氏は、フィラメントとプレートの間にスクリーン・グリッドを挿入するという手法を考案しました。それにより、信号の整流だけでなく、プレートを流れる電流量の制御も行えるようになりました。これにより、信号の増幅が可能になりました。実は、de Forest氏は自身が発明した三極真空管(ド・フォレスト管、オーディオン管)の動作の仕組みを理解していなかったことを示す証拠も存在しています。それでも、同氏はその可能性をはっきりと認識し、この技術の実用化に尽力しました。また、自身の発明を、Marconi氏が構築したような付加価値を提供可能なサービスに利用できるようにするための取り組みも行いました。de Forest氏は、様々なベンチャー事業を通して、自身の三極真空管の製造/販売を試みました。加えて、Marconi氏が構築したのと同様の無線ネットワークを立ち上げようとしました。しかし、それらの事業はいずれも失敗に終わりました。技術に問題があったということではなく、de Forest氏のビジネス・パートナには誠実さに欠ける人物が多かったからです。de Forest氏は、自分一人が矢面に立って他人の不始末に対応しなければならない状況に何度も追い込まれました。結局、同氏は自身の発明を活用して利益を得る権利を他者に売却せざるを得ませんでした。

早い段階で真空管の可能性に気づいた人物がもう1人います。それがEdwin Armstrong氏です。同氏は高校生のときに、家族の友人から三極真空管をプレゼントされました。既に無線のエキスパートとして有名だった同氏は、実家に独自の無線局を構築していました。同氏は三極真空管を利用して、より良いレシーバーを開発する方法を即座に考案しました。大学生になってからも、この技術の開発を続け、当時すべての無線局で採用されていた受動システムよりもはるかに高い性能を誇る再生式レシーバーを開発しました。

American Marconi(AMC)の幹部社員にDavid Sarnoff氏がいました。使い走りの少年として同社でのキャリアをスタートさせたSarnoff氏でしたが、何度目かの米国訪問時にMarconi氏と偶然の出会いを果たしました。Marconi氏に非常に気に入られたSarnoff氏は、Marconi氏との間に長い年月をかけて強固な信頼関係を築いていました。また、同社において非常に熱心な姿勢で業務に携わっていたことから、Sarnoff氏は順調に昇進していきました。最終的に、同氏はAMCの幹部を務めただけでなく、RCAでも幹部職に就きました。また、同氏は、ニューヨーク周辺の工学研究施設を訪問した際、Armstrong氏と知り合いました。Sarnoff氏は、Armstrong氏の無線に関する知識や再生式レシーバーの性能に感銘を受けたと言います。その後、両氏は企業人としても個人的にも、長年にわたって親しく交流することになりました。

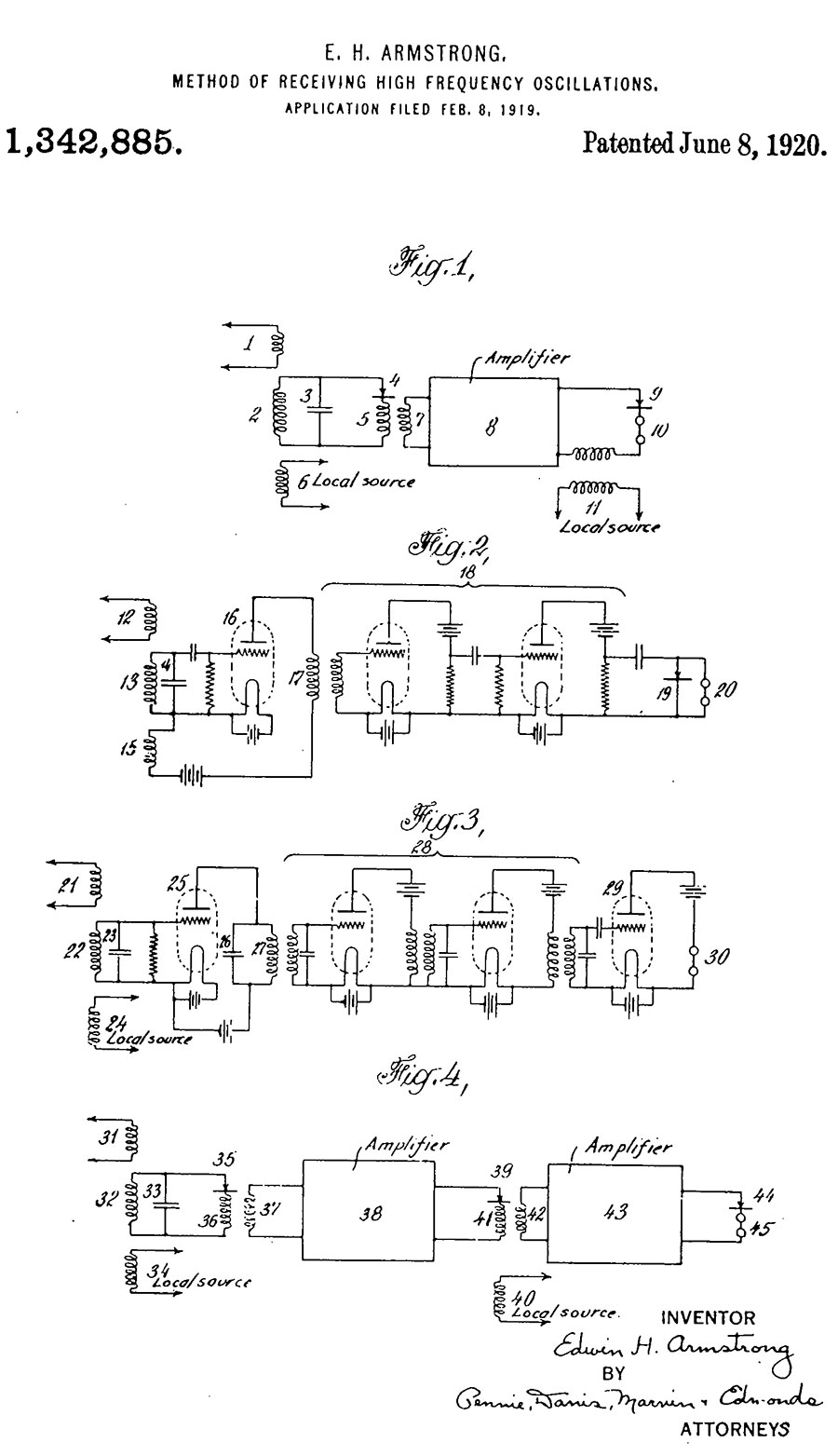

第1次世界大戦が勃発したとき、Armstrong氏も入隊の義務を感じていました。ただ、同氏は既に無線のエキスパートとして有名だったので、戦闘活動のためではなく、フランス全土に戦務用無線システムを配備したり検査したりする役割が与えられました。その任務を通して、装置や研究設備を利用できたことに加え、様々な技術を扱う機会が得られました。つまり、同氏は任務の傍ら、自身の研究活動を続けることができたのです。1918年初頭に空爆が行われていたころには、スーパーヘテロダイン方式のレシーバーの実現につながる一連の技術を発明していました。1918年を通してコンセプトを確立し、同年11月には、複数の親しい友人に、スーパーヘテロダイン方式を採用した無線機のプロトタイプを披露しました。友人らは感心すると共に、ぜひ開発を続けるよう勧めました。1918年11月に終戦を迎え、米国に戻る前の1918年12月30日に、同氏はフランスで特許を出願しました。米国に帰った後、病気を患ってしまい、回復までに数週間を要すこととなりました。そのため、米国での特許出願は遅れましたが、1919年2月8日、遂にスーパーヘテロダイン方式のレシーバーに関する特許を米国で出願しました。

Marconi氏は、無線システムの用途として、2者の間で商用レベルの情報を電信で送受するという目的しか想定していませんでした。それに対し、Sarnoff氏は多数の相手に信号を送信するという、はるかに広大なビジョンを持っていました。ただ、当初はそのビジョンが広く支持されることはありませんでした。しかし、時の流れと共に、新たな無線技術を利用することで、ニュースやエンターテインメント・コンテンツを米国の過疎地をはじめとするはるか遠くまで簡単に伝送できるということが、多くの人に認識されるようになりました。Sarnoff氏のビジョンを更に広めるために、同氏が率いるチームは1つの策を講じることにしました。それは、Jack Dempsey氏とGeorges Carpentier氏によって1921年7月2日に行われるボクシングの試合の様子を放送するというものでした。この放送が成功したことにより、ラジオ放送の可能性が広く理解されるようになりました。

しかし当時、本当の意味で課題となっていたのは技術的な問題でした。初期のラジオは使いにくいものでした。というよりも、あまりうまく機能しませんでした。そこで、Armstrong氏、Sarnoff氏、そしてRCAによる取り組みが続けられました。それまでに築き上げられた強固な関係と、RCAが取得したスーパーヘテロダイン方式に関する特許により、簡素化された無線技術を利用し、だれでも簡単に使用でき、運搬が可能なラジオが開発されました。技術的な観点から言えば、その成功の鍵になったのはスーパーヘテロダイン・アーキテクチャです。現在でもその貢献度の高さは変わりません。

検出器

ラジオでは、何らかの方法により、意味のある情報を伝達するための出力を生成する必要があります。初期のころは、受信用のループ・アンテナで生成される共振スパークが、その役割を果たしていました。ただ、より感度が高い方法によって、放射エネルギーを意味のある信号に変換しなければならないことがすぐに明らかになりました。初期の無線技術には、様々な制約がありました。また、そうした技術の多くは、化学的/機械的/電気的な様々な性質を利用するものでした。

最も初期のころに使われていた検出器の1つに、コヒーラ検出器(Coherer Detector)と呼ばれるものがあります。これは、フランスのEdouard Branly氏による発明に基づくものでした。コヒーラとは、2枚の金属プレートで金属の粉末を挟むという構造のものです。RF信号がそれらのプレートに加わると、金属粉末がプレートに密着して電気回路が短絡したような状態になります。この構造はRF信号の検出に非常に有効でした。ただ、RF信号が存在しなくなった後も、金属粉末がプレートに密着した状態のままになりがちでした。この問題を解決するために、コヒーラには、側面を叩いて金属の粉末を払い落とすためのタッパーが付加されていました。このタッパーが原因でサイズが大きくなり、使いにくくなっていました。それでも検出器としては有用だったので、1907年ごろまでは使用されていました。

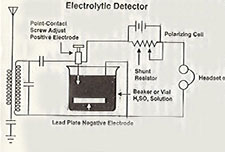

それよりも実用性に優れるものとして登場したのが電解検出器(Electrolytic Detector)です。このデバイスは、非常に細い白金製のワイヤを硫酸溶液または硝酸溶液に浸したものでした。その使い方としては、バッテリを使用し、電気分解が起きるまで回路にバイアスをかけます。それにより、白金製ワイヤの表面にガスの気泡が形成され、電流量が減少します。この回路にRF電流が結合すると、電気分解に変調がかかり、結合したRF信号の強度に応じて電流量が変化します。この手法はReginald Fessenden氏によって発明され、1903年~1913年ごろに一般的に使用されていました。この技術から派生したものとしてde Forest氏が発明したのがレスポンダ(Responder)です。レスポンダは、二酸化鉛に浸された2枚の金属プレートで構成されます。

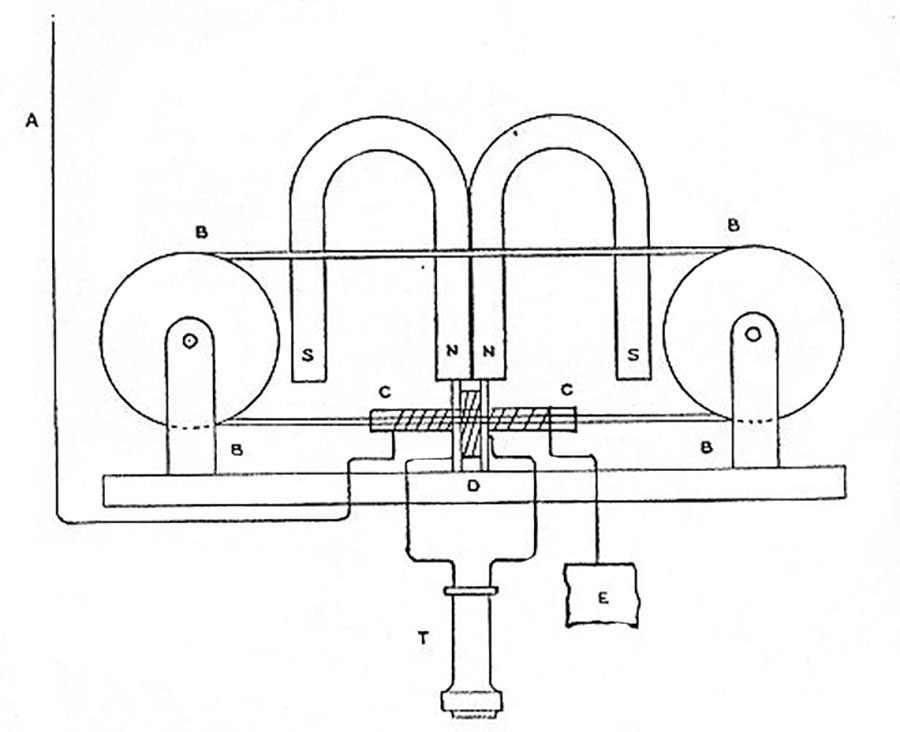

Marconi氏は、別のアプローチによって磁気検出器(Magnetic Detector)というデバイスを発明しました。これは、利用者の間では「Maggie」という愛称で呼ばれていました。このデバイスは、ループ状の鋼線を、エンドレスで回転させながら永久磁石で磁化することによって動作します。鋼線の磁化された部分を、アンテナに接続されたコイルの内部に通します。受信する信号のレベルに応じ、このコイルのRF磁場によって鋼線の磁化のレベルが弱まります。鋼線の磁化の変化を、イヤホンに接続された別のコイルで捕捉し、RF信号を音声として再生します。この手法は、1912年まで、タイタニック号に採用された装置を含むすべてのMarconi製装置で使われていました。

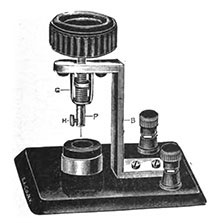

一般的な検出器として1925年ごろまでよく使われていたものに鉱石検出器(Crystal Detector)があります。「catwhisker( 猫のひげ) 」とも呼ばれたこの種のデバイスは、高い人気を誇りました。様々な種類の鉱石を使って実現された初の半導体素子とも言えるものです。鉱石としては、方鉛鉱(PbS)、黄鉄鉱(FeS2)、硫化モリブデン(MoS2)、炭化ケイ素(SiC)などが使われていました。鉱石検出器は、小さな鉱石を金属容器に入れ、細い金属針を鉱石に点接触させることで実現します。その接点は、鉱石上を移動させて動作が最良になる位置に配置することができます。この種の検出器を採用したラジオは、「鉱石ラジオ」と呼ばれ、現在でも使われています。その原理は100年前のものと同じです。異なる点は、鉱石検出器が半導体ダイオードに置き換えられていることだけです。鉱石検出器の長所の1つは、線形に近い検出動作が得られることです。この動作の重要性は、AM放送の開始に伴い大きく高まりました。これにより音声の通信が可能になったのですが、初期のころはモールス符号の伝送だけに使われていました。

1904年には、Marconi氏の下で働いていたFleming氏が、それまでにない検出器を発明しました。Fleming氏は、エジソン(Thomas Alva Edison氏)が開発した白熱電球にプレートを追加することで、整流器(バルブとも呼ばれます)を実現できることを発見しました。ただ、Marconi氏とFleming氏は、既に開発済みだった磁気検出器の方が、新たに発見した整流器よりも優れていると考えていました。そのため、1912年まで、整流器をより良いものにするための取り組みを中断していました。その一方で、deForest氏をはじめとする他の研究者らは、整流器についての取り組みを直ちに進めるべきだと考えました。そこで、de Forest氏は、Marconi氏とFleming氏が中断したところから作業を再開し、フィラメントとプレートの間にスクリーン・グリッドを追加するという手法を考案しました。1906年には、この構造が特許として認められて公開されました。de Forest氏は、自身の発明がラジオの改良につながることを確信していました。しかし、同氏は、ビジネス・パートナに騙されたり、複数の特許侵害訴訟に巻き込まれたりしたため、その新たな発明を実用化することはできませんでした。

Part 2:レシーバーのアーキテクチャ

de Forest氏やArmstrong氏といった無線技術の黎明期に活躍した技術者は重要な事実を認識していました。それは、彼らの目指す無線システムを実現するためには、信頼性の高い検出器が不可欠であるということです。ただ、当時は、その信頼性については主に無線オペレータの技術的/聴覚的なスキルに頼っている状態にありました。一方で、この分野の事業性が拡大するに伴い、線形性や帯域幅といった別の特性も重要になってきました。

de Forest氏は、そうした問題を解決するために、新たな再生方式と、それをレシーバーで利用する方法を考案しました。それが1912年のことです。それとほぼ同じ時期に、Armstrong氏も似たような手法を考案しました。同氏は、プレート回路からスクリーン・チューナに対してエネルギーが結合すると、自由発振の前にアンプの応答がピークに達し、大きな増幅が生じることを指摘しました。de Forest氏とArmstrong氏は、それぞれこの技術を先に発明したのは自分だと主張しました。その結果、数十年にもわたって特許訴訟が展開されることとなりました。

それはさておき、再生式レシーバーは大きなメリットをもたらしました。非常に高いレベルのゲインが得られることに加え、レシーバーの出力を、それまで使用されていた音声出力の能力が乏しい小さなヘッドフォンではなく、スピーカに接続できることにありました。Armstrong氏は、この方式を採用することにより、Marconi氏らがアイルランドに設置した無線局からの信号を、ニューヨークにある自身の研究施設で簡単に受信できると主張しました。Marconi氏の方法では、通常、中継局を経由しなければ大西洋を横断した通信を実現することはできませんでした。自身の成果に満足したArmstrong氏は、Sarnoff氏を自分の研究施設に招き、その成果を披露しました。両氏は、Armstrong氏が開発した再生式レシーバーを使って夜通し通信を行いました。その結果、西海岸やその先の太平洋上からの信号を簡単に受信できることが確認されたのです。つまり、検出器に関する技術は大きな進化を遂げたということです。ただ、その再生式レシーバーも1つの課題を抱えていました。それは、経験豊富なオペレータであっても、適切に動作するように帰還量を調整することが難しいというものでした。再生式ラジオや超再生式ラジオの初期モデルが製造されるに至り、この課題はより顕在化しました。無線技術を広く普及させるには、この課題の解決が不可欠であることは明らかでした。

先述したように、米国が第1次世界大戦に参戦することになり、Armstrong氏は徴兵されてフランスに赴きました。現地では、無線システムを配備する任務に就きました。これにより、同氏は自身の研究を続行する機会を得ることができました。同氏はフランス、英国の同僚と共同作業を行い、1918年2月にスーパーヘテロダイン・アーキテクチャを考案しました。このアーキテクチャにより、性能を損なうことなく、超再生式などの既存のアーキテクチャでは必要だった面倒な調整作業の多くが不要になりました。

Armstrong氏は1918年を通してスーパーヘテロダイン・アーキテクチャの開発を続けました。このアーキテクチャは、再生式/超再生式のレシーバーが抱える多くの課題を解決しました。このときの開発の成果が、現在製造されているのと同じように操作が容易なラジオの実現につながりました。スーパーヘテロダイン方式のレシーバーは検出器そのものではありません。ただ、ゲインを加えて感度を高め、モニタリングする無線周波数(RF)の値にかかわらず中間周波数(IF)を固定にすることにより、質が高く一貫性のある検出を実現します。質の低下を気にすることなく、任意の無線周波数に対して検出器を最適化することが可能です。これは、初期のラジオが抱えていた大きな課題を解決できるということを意味しました。現在では当時よりもはるかに高い周波数を扱っているわけですが、今日の無線技術者にとってもそれが課題であることに変わりはありません。最近は、ゼロIFやダイレクトRFサンプリングといった新しいアーキテクチャへと研究の対象が移行しています。それでもなお、この課題に向き合い続ける必要があるということです。

上述したような利点が得られることから、ヘテロダイン・アーキテクチャの価値は確かなものになりました。その重要性は現在でも変わりありません。実装技術については、真空管からトランジスタ、更にはICへと移行しましたが、同アーキテクチャは現在も多くの最新システムに採用されています。

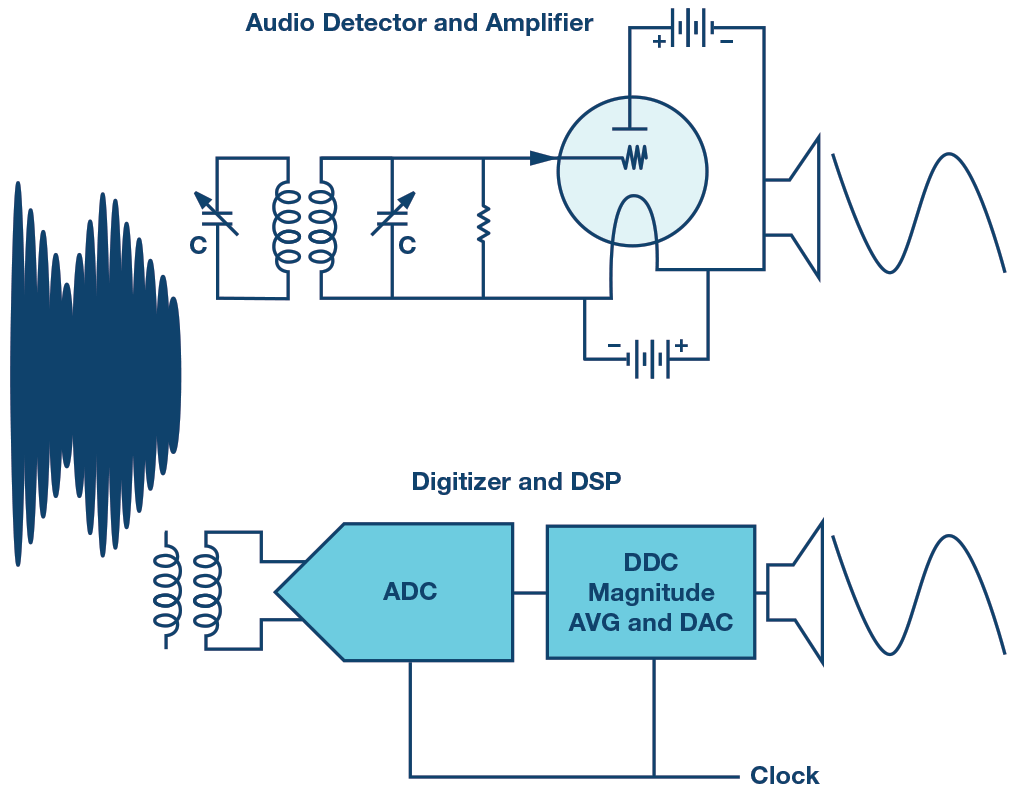

1970年代まで無線アーキテクチャにはほとんど変化はありませんでした。ただ、利用される実装技術には変化がありました。1970年代には、汎用DSPやFPGAが登場したからです。検出器の機能は、ダイオード、弁別器、PLLなどの線形デバイスから、A/Dコンバータ(ADC)とその後段のデジタル信号処理回路に移行しました。それにより、旧来の技術よりもはるかに多くの機能を実装できるようになりました。ADCとその後段のDSPにより、従来のAM/FM5復調に加え、デジタル・テレビ、米国のHDRadio®、欧州などの地域で普及したDAB(Digital AudioBroadcast)などで広く使われる複素デジタル復調が可能になりました。

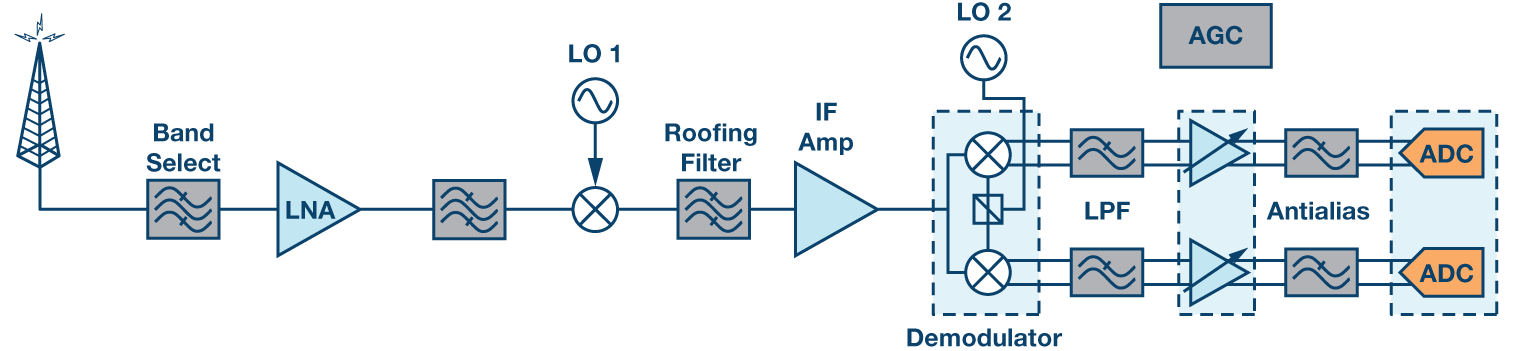

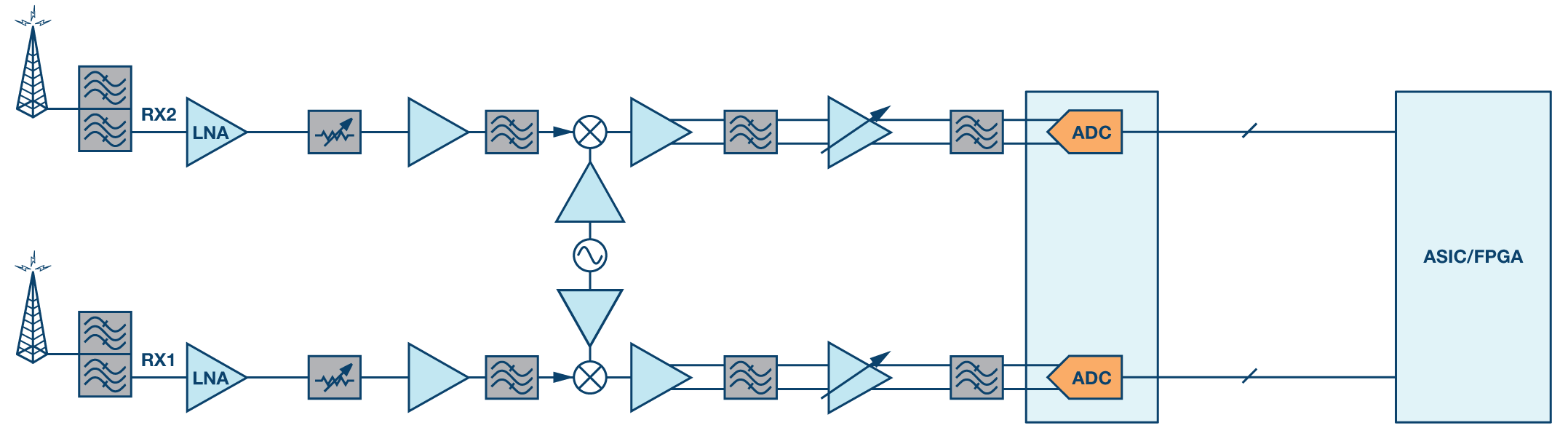

図14に示すように、初期のデジタル・システムでは、通常、IF信号はI /Q復調器によってベースバンド信号に変換されてから、対応周波数の低い2つのADCによってデジタル値に変換されます。当時のADCは帯域幅が比較的狭かったため、実現される無線システムは狭帯域のものがほとんどでした。また、帯域幅の狭いシステムとしての動作は可能ではあるものの、直交性の不整合が原因となり、イメージの除去の面で問題が生じていました。それを補正するためには、アナログ的な手法を加える必要がありました(後にデジタル的な手法に置き換えられました)。初期のシステムは集積度が低いコンポーネントで構成されていました。そのため、IとQの間でバランスを維持することが難しく、イメージ誤差(直交)が生じていました。時間の経過や温度の変化によってずれが生じるので、慎重に補償を行う必要があり、問題は更に複雑になっていました。なお、集積度の高いコンポーネントで構成したシステムであっても、何らかの補正アルゴリズムを適用しなければ、IとQのバランスに起因するイメージ除去性能は40dB以下に制限されます。

1990年代の半ばになると、ADCの性能が向上し、ベースバンド帯でのI/Qデータのサンプリングが、IF帯でのサンプリングに置き換えられるようになりました。これにより、複数のメリットがもたらされました。まず、復調器とベースバンド用ADCのペアを取り除くことができました。それらを単一のADCに置き換えることにより、消費電力を抑えつつ、基板面積を縮小することが可能になりました。それよりも重要なメリットは、アナログ領域でI /Qの成分を抽出することに伴う誤差を排除できたことです。当然のことながら、DSPによる処理には複素データが必要でした。ただ、デジタル・ダウン・コンバータ(DDC)を導入することで、デジタル処理によって簡単にデータを抽出できるようになりました。例えばアナログ・デバイセズの「AD6624」を使用すれば、時間の経過や温度の変化に伴うドリフトは発生せず、完璧な直交性が得られます。

当初、IFサンプリング用のADCは狭帯域にしか対応していませんでした。1990年代後半になると、「AD9042」や「AD6645」のような広帯域に対応するIFサンプリング用ADCが提供されるようになりました。これらの新しい製品を使えば、最高200MHzのIF信号をサンプリングすることが可能であり、最大で35MHzの信号帯域幅に対応できます。これは十分に魅力的な性能です。無線システムの簡素化と性能の向上を目的とし、多くの高性能レシーバーでIFサンプリングが使われるようになりました。この手法には多くの長所があります。例えば、レシーバーの1つの信号パスで複数のRF搬送波を処理することができます6。これは、1つの無線システムによって多数のアナログ狭帯域無線システムを置き換えることが可能だということを意味します。そうすれば、多くの通信アプリケーションの所有コストを大幅に削減できます。複数の独立した( または互いに依存する)RF信号を処理する任意のアプリケーションで、このようなアーキテクチャを採用すれば、コストの削減、サイズの縮小、複雑さの緩和といったメリットが得られます。個々のRF搬送波は、デジタル・データ・ストリームにおいて簡単に選別でき、必要に応じて個別に処理することが可能です。各信号は、固有の情報を使用して個別に変調することができます。また、信号帯域幅を拡張し、データのスループットを高めることが可能です。「ADRF6612」や「ADRF6655」に集積されたミキサー回路は、IFサンプリングに対応するヘテロダイン無線システムを更に進化させるものです。「AD9684」や「AD9694」といった新たなIFサンプリング用ADCと併用することにより、集積度が高く低コストのソリューションを実現できます。これらの新たなADCは、不要な帯域成分をデジタル処理で除去するだけでなく、I/Qの成分をデジタル処理で抽出するためのDDCを内蔵しています。

過去と現在の比較

Armstrong氏が出願した特許7の書類には、「どのような検出器も、受信信号の強度の低下に伴って感度が急激に低下するということはよく知られている。高周波の発振の強度が一定のレベルを下回ると、検出器の反応があまりにも微弱になり、信号の受信が不可能になる」と記されています。同氏は、振幅の低下または周波数の増加に伴い、検出器の感度は低下すると主張しました。同氏をはじめとする研究者らは、高い周波数でも無線の有用性を生かせるようにするために、全般的な性能を向上する方法を追究しました。

Armstrong氏は、三極真空管や再生式といった真空管に関する初期の取り組みを経て、入力周波数を、使用可能な検出器に対してより効率的に作用する周波数に変換できることに気づきました。また、ゲインを加えることにより、RF信号のレベルだけでなく、ユーザに提供される音声信号のレベルも高められると考えました。

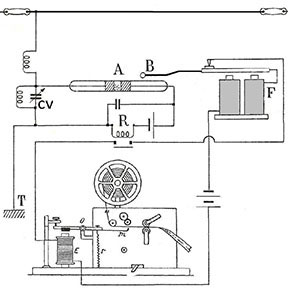

図16に示したのは、そうした考えに基づく特許の文書に使われた図の1つです。「この図は、同調増幅システムを用いた(Armstrong氏の)手法の利用方法を詳しく説明するものである。図中の21は入力発振( 信号) 源で、22-23-25の真空管整流システムは、入力された発振信号と、それとは独立した24のヘテロダイン(局部発振器)からの発振信号を結合したものを変換する処理を担う。26-27の回路は、2つの発振信号を結合して変換した結果(所望のミキサー出力)に同調されている。28は高周波に対応するマルチチューブのアンプである。このアンプは、29の真空管システムによりヘテロダイン方式の適用と検出が実施された最終的なエネルギーを増幅し、30の電話機から出力する」と特許には記されています7。この手法によって、RFエネルギーを受け取り、その周波数を、簡単かつ効率的に検出できる周波数にシフトすると共に、十分な音声レベルになるよう増幅することが可能になりました。また、この特許には、複数のヘテロダイン段を適用できるということも記されています。それにより、再生式レシーバーなど既存の無線アーキテクチャにおいて悩みの種であった、無制御の帰還による発振について憂慮することなく、感度とゲインのレベルを更に高めることができます。

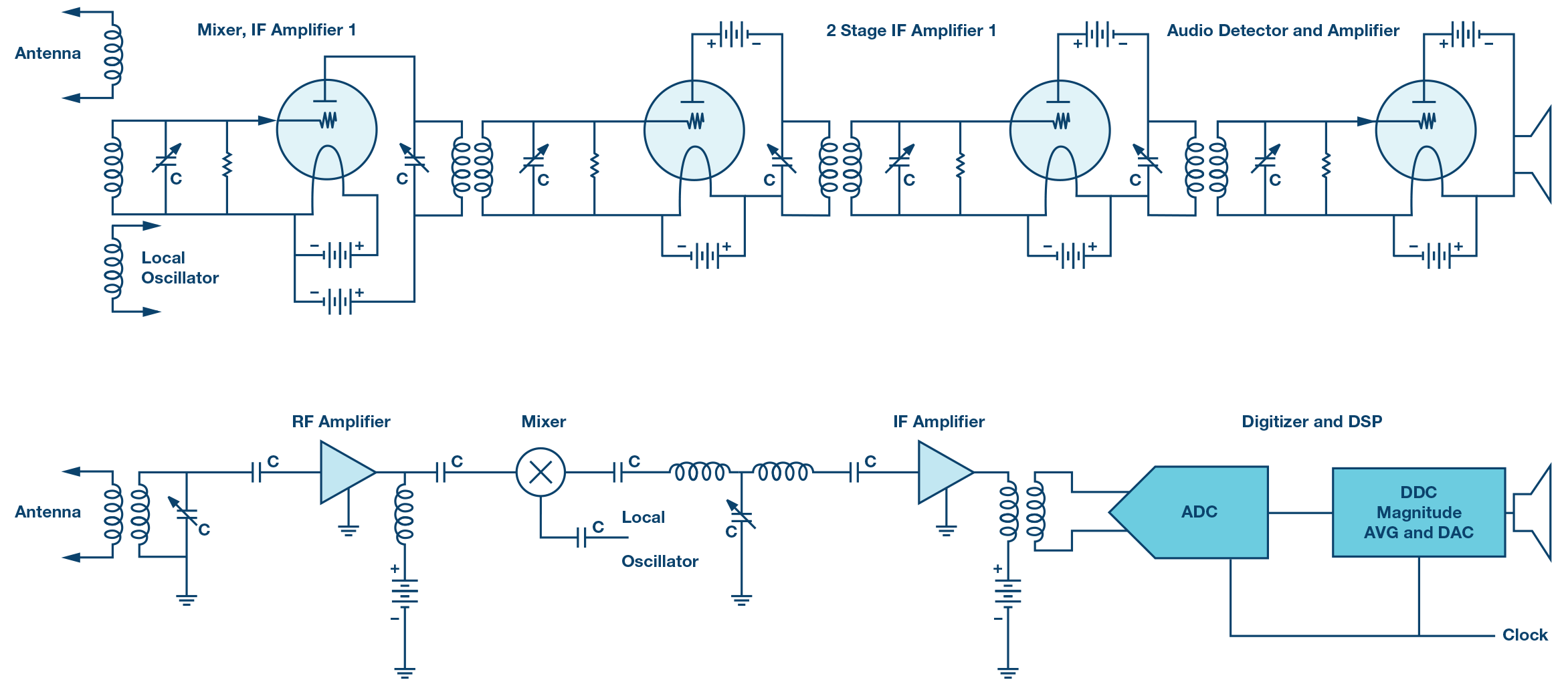

以下では、真空管技術と現在の実装技術を比較するための図を示していきます。現在の設計が、100年前に考案された設計にとてもよく似ている点に注目してください。

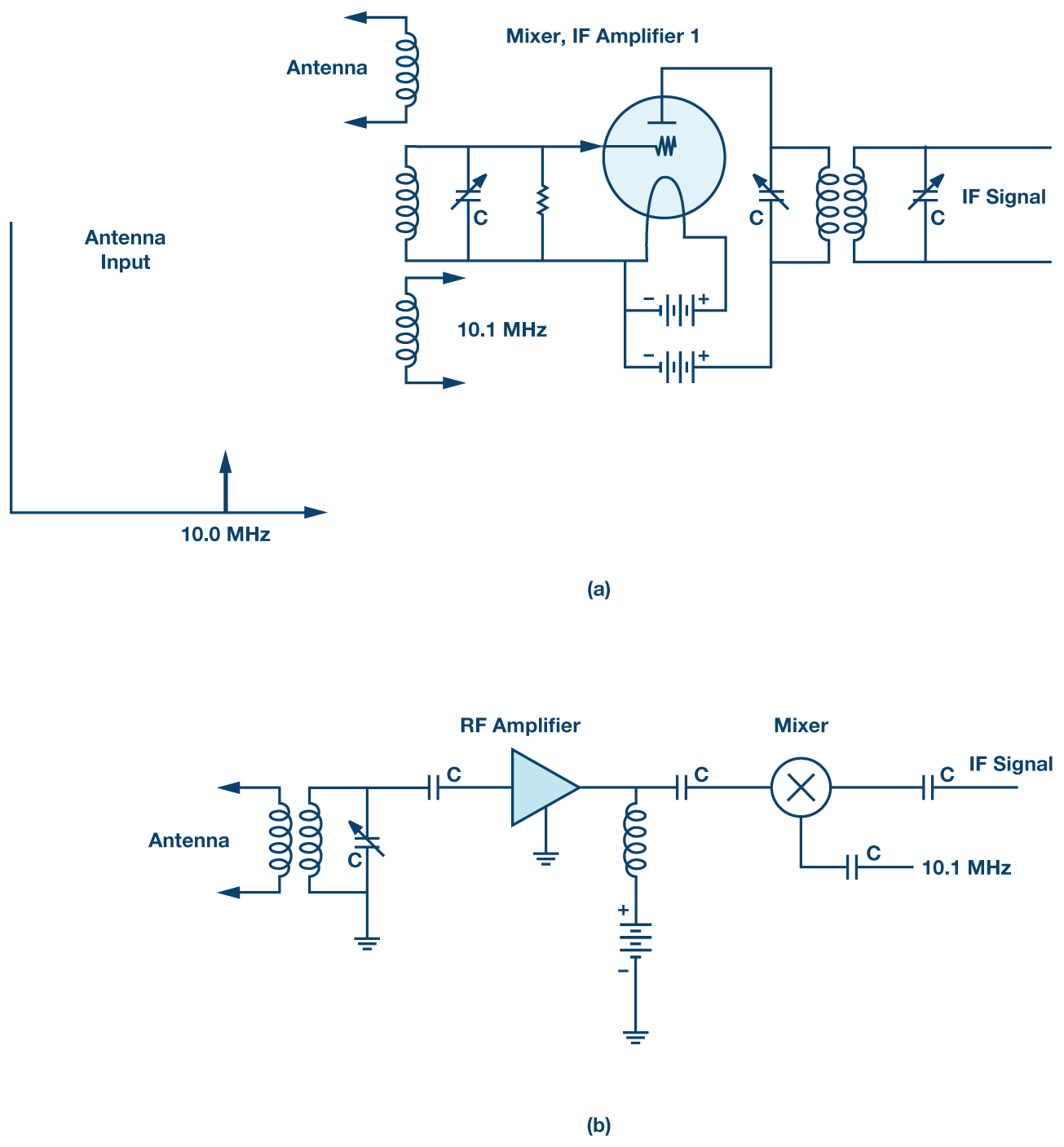

図17は、100年前に設計された回路と現在使われている回路を並べて示したものです。Armstrong氏の特許によると、最初の真空管段は、真空管整流システムで構成されます。この最初の段は、標準的なミキサー出力を生成する真空管の整流特性を活用し、対象とする信号をLO(局部発振器)と結合させてミキシングを行います。Armstrong氏は、RF信号として10MHzを提案しています(図18)。これは当時の検出器の限界を超える値でした。このことは、スーパーヘテロダイン方式のレシーバーを同氏が開発していたときの技術的な課題となっていました。図18(b) のシグナル・チェーンに示したように、通常、現在のレシーバーでは、ノイズを低減して感度を上げるために、少なくとも1つのRFアンプをミキサーの前に配置します。一般に、これらのデバイスには、動作周波数範囲に対して最適化された非常にノイズの小さいFETが適用されます。このようにRFアンプを配置するという点が、Armstrong氏による特許の内容との基本的かつ唯一の違いです。第2次世界大戦までには、今日のFETフロントエンドと等価のフロントエンド・アンプを備えた真空管設計が一般的に採用されるようになりました。

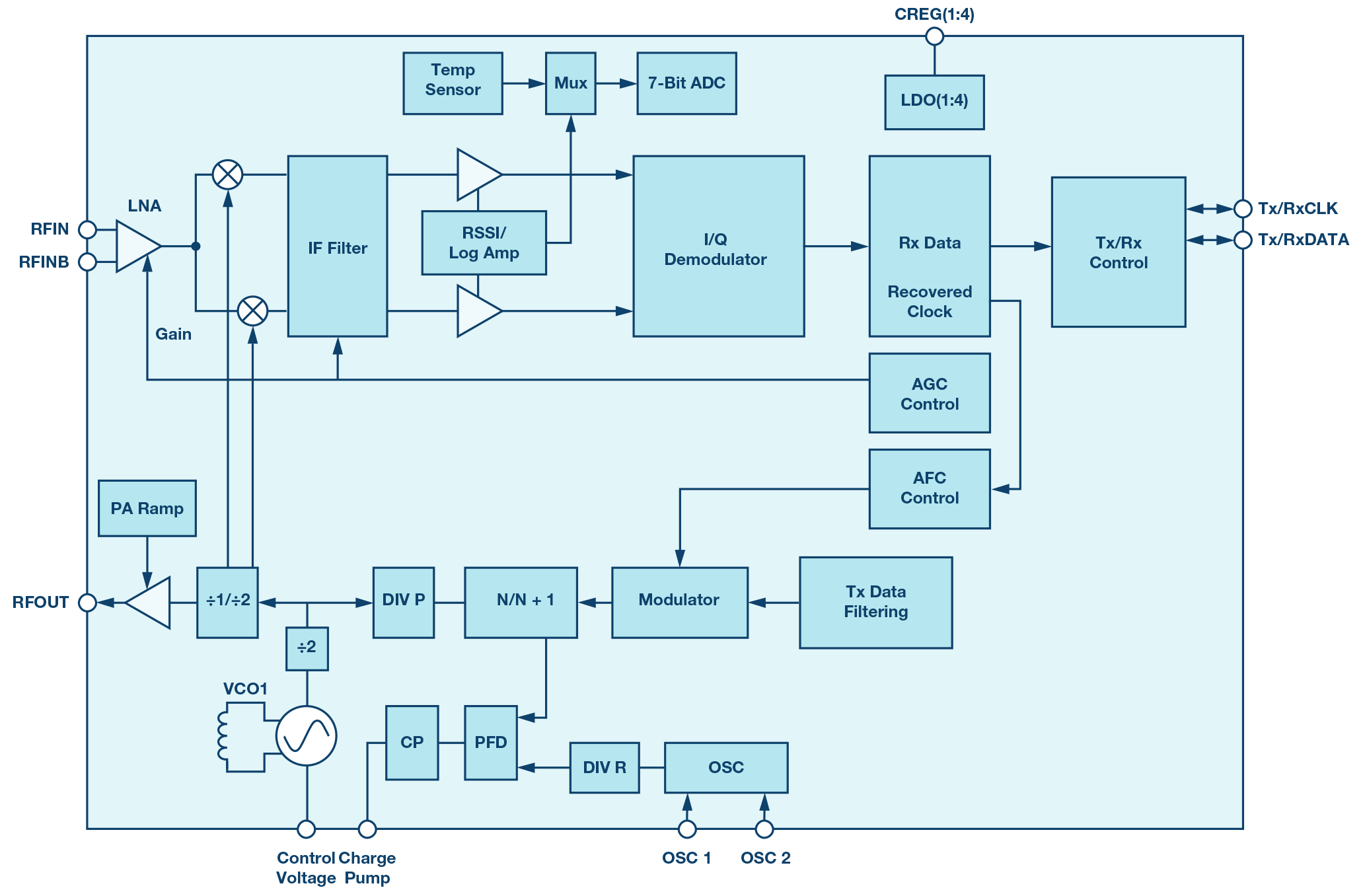

Armstrong氏は、例えば10.1MHzのLOを入力されたRF信号と結合すれば、最初の段で0.1MHzの新しいトーンが生成されると述べています。これは、標準的なミキサーで得られる和の周波数と差の周波数のことです(図19)。図18(a)の真空管回路において、LOは入力回路に直接結合され、真空管の非線形動作によって和と差の周波数成分が生成されます。この設計が抱える問題の1 つは、アンテナにLOを直接結合することで生じる予期せぬ放射でした。現在の設計では、この放射の影響は抑えられていますが、完全に排除できるというわけではありません。図19に示すように、LOは、フロントエンド・アンプによって入力から隔離されたミキサーに結合します。Armstrong氏が提案した1つの改善策は、アンプ1を検出器としてだけでなく、LOとしても使用するというものでした。同氏やde Forest氏が再生式レシーバーで行ったのと同様に、プレートからグリッド回路への帰還を利用します。それにより、フロントエンドの機能をコンパクトに実装することができます。現在の回路では、ミキサー、LO、RFアンプ、IFアンプが単一のICに集積されることがほとんどです。そうしたデバイスは、民生分野から産業分野に至るまで、様々なアプリケーションを対象として広く提供されています。

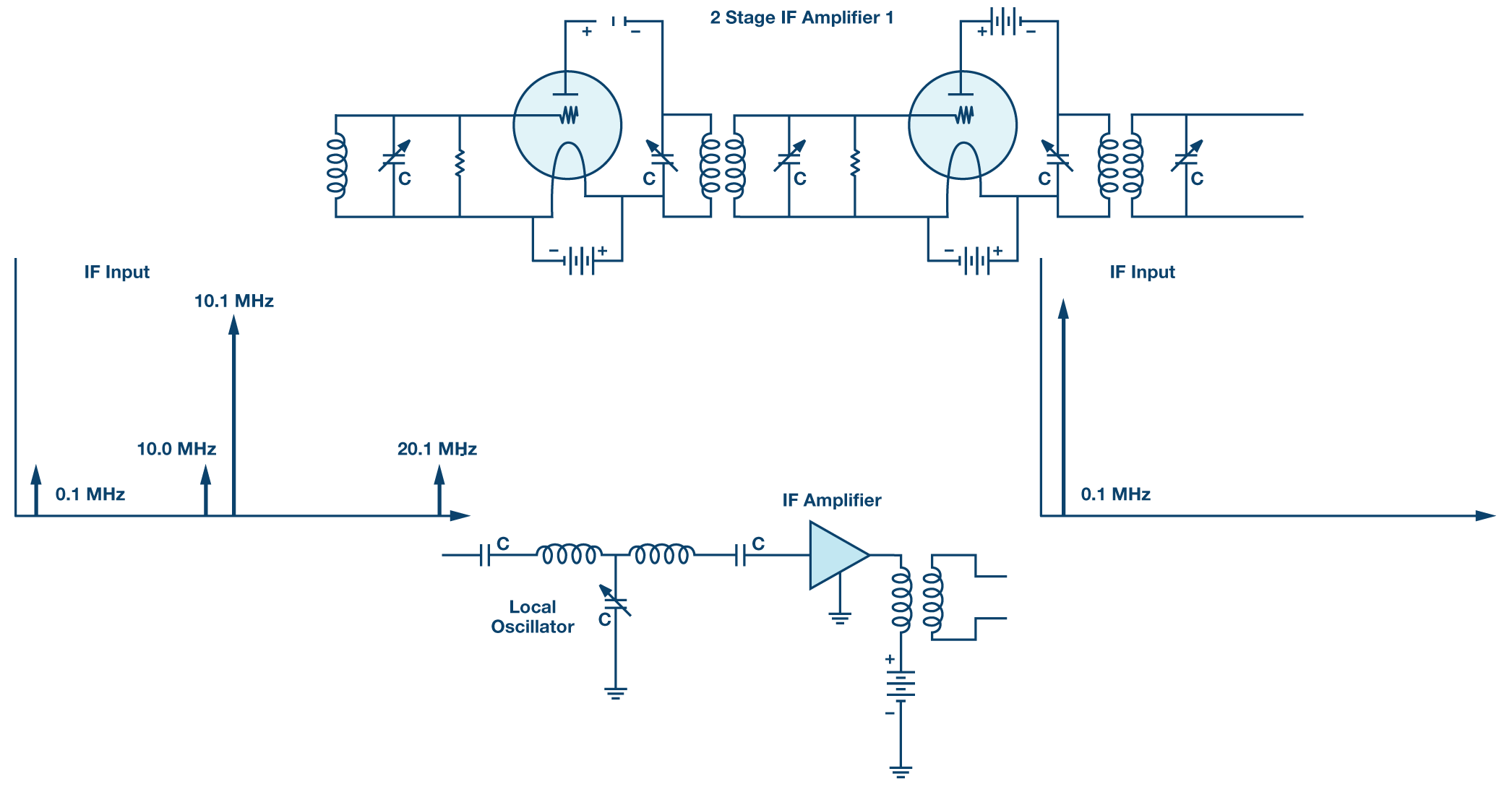

真空管方式のフロントエンドでもモノリシック型のフロントエンドでも、ミキシング処理によってRFとLOの和と差の周波数成分が生成されます。Armstrong氏の例で言えば、0.1MHzと20.1MHzです。これらに加え、一般的にRFとLOの両方が出力にリークします。所望の信号を受信するには、ミキサーによって生成される不要なリーク成分を除去する必要があります。検出器の帯域幅に制約があったため、Armstrong氏は、差の周波数である0.1MHzだけに着目しました。ただ、20.1MHzの成分も、LC共振回路と2段のIFアンプによって、ある程度除去されると考えられます。現在のIFアンプにも、ある種のIFフィルタが含まれています。図19では基本的なLCフィルタを使用していますが、実際にはQの大きい何らかのフィルタが使われるはずです。通常、狭帯域の無線システムでは、IF段で石英フィルタやセラミック・フィルタが使用されます。広帯域に対応する場合には、要件に応じてSAW(弾性表面波) フィルタやBAW( バルク弾性波) フィルタが使われます。この種のフィルタは、ルーフィング・フィルタと呼ばれ、帯域外の強力な信号から後段の回路を保護する役割を果たします。

Armstrong氏の回路では、適切にフィルタリングされた強力なIF信号を使うことにより、検出器の帯域外にある微弱なRF信号を簡単に検出できるようになりました。IFにおいて、検出器と同等の機能を簡単に実現できます。真空管回路では、少なくとも振幅変調信号については、その信号を整流して増幅することにより、スピーカを直接駆動することが可能でした。現在のレシーバーでは、ADCによってIF信号をサンプリングしてA/D変換し、(復調処理を含めて)デジタル領域で処理します。音声アプリケーションの場合、必要に応じ、D/Aコンバータ(DAC)でアナログ信号に戻してスピーカを駆動することもあります。

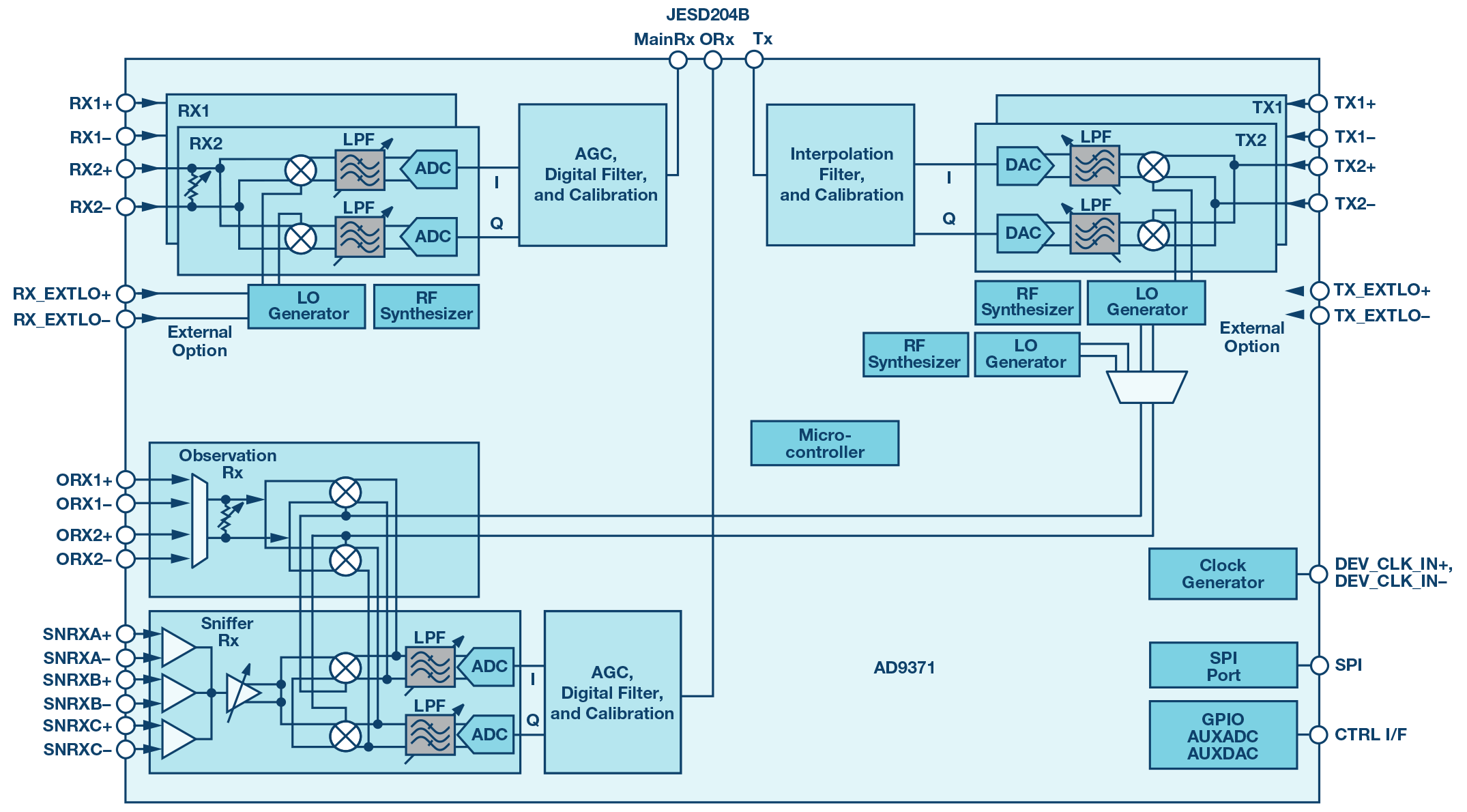

真空管、トランジスタのうちどちらをベースとしても、似たような結果を得ることができます。とはいえ、トランジスタをベースとする現在の設計の方が、当然のことながら大きなメリットが得られます。顕著なメリットとしては、はるかに小型で、はるかに消費電力が少ないということが挙げられます。真空管ベースのレシーバーでも、初期のころから運搬が可能なレベルのものは存在しました。ただ、トランジスタが使われるようになってからは、レシーバーはポケット・サイズにまで小型化されました。また、現在では、「ADF7021」のような短距離無線用から「AD9371」のような高性能品まで、シングルチップの様々なトランシーバーICが提供されています。これらの製品には、トランスミッタとレシーバーの両方が集積されています。

真空管ベースのレシーバーは、AMやFMなどの基本的な変調方式にしか対応していませんでした。一方、モノリシック型の無線用ICの場合、通常はADCとDACを搭載しており、複素変調の処理も行えるようになっています。スペクトラム拡散やOFDM(直交周波数分割多重方式)など、デジタル領域の技術を活用することで、新たな変調方式にも対応できるようになっています。スペクトラム拡散やOFDMは、デジタル・テレビ、HD Radio、DAB、携帯電話端末など、私たちが日常的に使用している最新の通信機器における中核的な技術となっています。

現在は、集積度の高いICが提供されるようになったことで、IFサンプリングを利用するスーパーヘテロダインやゼロIFといった幅広い選択肢の中から、アーキテクチャを決定できる状況にあります。無線技術が更に進化すれば、現時点では実現が不可能なアーキテクチャや機能が具現化されるかもしれません。今後、期待されるアーキテクチャの例としては、アナログのダウンコンバージョンを行うことなく、信号をデジタル・データに直接変換するダイレクトRFサンプリングが挙げられます。そうした選択肢が増えていったとしても、しばらくの間、ヘテロダイン方式は何らかの形で存在し続けていくでしょう。

まとめ

スーパーヘテロダイン方式の無線装置が誕生してから、100年もの時が経ちました。その間、実装技術は変貌を遂げましたが、アーキテクチャには大きな変化は見られません。無線システムを構築するための素材は、真空管、トランジスタ、更にはモノリシック型のICへと変化していきました。その変化によって、それまでは、実現の可能性があるというレベルだったものが具現化されるようになりました。初期の無線技術者が夢見るだけだった空想の世界が、現在では、私たちの日常生活を取り巻く現実の環境へと変貌しています。

このような世界の実現を可能にした主要な要素の1つが検出器です。今日の無線技術では、検出器には高速ADCが活用されています。ADCに関する技術の進歩により、コネクテッド・ワールドが実現されたということです。その結果、私たちの日常生活と現代社会の基本構造に変化がもたらされました。注目すべきは、そのコア技術が現在も進化し続けているということです。現時点では未知のレベルにある新たなワイヤレス・ソリューションが、今後も引き続き実現されていくと考えられます。Armstrong氏らの発明は、過去100年の間に大きな変化をもたらしました。今後100年の間に開発される無線技術は、それと同じくらいの変化をもたらす可能性を秘めています。

参考資料

1 Tom Lewis 「Empire of the Air: The Men Who MadeRadio(電波の帝国:ラジオを創造した男たち)」Harper Collins、1991年

2 F1jmm「Recepteur tube limaille」1902年3月

3 Alessandro Nassiri「Detector magnetico Marconi1902—Museo scienza e tecnologia Milano」Museonazionale scienza e tecnologia Leonardo da、2012年12月

4 JA.Davidson「CrystalRadio」2007年9月

5 Fred Harris「Exact FM Detection of Complex TimeSeries(複素時系列における正確なFM検出)」サンディエゴ州立大学電気工学/コンピュータ工学部

6 Walter Tuttlebee「Software-Defined Radio: EnablingTechnologies, Chapter 4: Data Conversion inSoftware Defined Radios(ソフトウェア無線を実現するための技術 第4章:ソフトウェア無線におけるデータ変換) 」Wiley、2002年

7 Edward H. Armstrong、米国特許1342885「Method ofReceiving High Frequency Oscillations(高周波発振の受信方法) 」1919年2月8日出願、1920年6月8日公開